千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市などからもお問い合わせいただいております。

-

相談は

何度でも無料 -

「損はさせない保証」※で

費用の心配なし -

相談から解決まで

電話で完結

- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

遺言・遺産相続に関する

ご相談は何度でも無料です。

立川にお住まいの方で

遺言・遺産相続でお困りなら

- 突然、相続が発生して困っている

- 遺産の分け方がわからない

- 相続人や財産の把握ができていない

- 相続税の計算や申告手続が難しい

- 土地や家を相続したが手続が不安

- 親の借金まで相続すべきか悩んでいる

- 遺言書の内容に不満がある

- 今後のために遺言書を作りたい

遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。

だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。

慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。

遺産相続に関するお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!

遺言・遺産相続について

弁護士に依頼するメリット

-

メリット01

メリット01相続財産の調査を任せられる

相続の対象となる財産は、預貯金などに限らず不動産や株式など多岐にわたるため、自分ですべて正確に調査をするのは困難な場合があります。仮に漏れがあると、相続手続の準備をやり直す必要も出てきますが、弁護士に調査を任せることでそういった心配も必要なくなります。

-

メリット02

メリット02必要書類の取得を任せられる

相続手続では、たくさんの必要書類を用意しなければならず、もし漏れがあれば手続を進めることができません。弁護士に依頼することで、ご自身で書類を集める手間や負担が大幅に軽減され、手続もスムーズに進められます。 -

メリット03

メリット03遺言書の改ざんなどを防げる

作成した遺言書を自宅に保管していると、自分の利益を優先する相続人によって、内容を改ざんされたり、遺言書自体を破棄されたりするおそれがあります。弁護士に依頼して作成することで、そういったトラブルが防げるように最適な方法を提案してもらえます。

-

メリット04

メリット04公平な遺産分割協議ができる

遺産分割協議では、相続人同士で主張がぶつかり、トラブルに発展することが少なくありません。弁護士に依頼すれば、法律の知識や豊富な交渉経験をもとに、トラブルを防げるようにサポートしてもらうことができます。

正式な手続ができるか不安

立川にお住まいで

相続の手続が不安なら

アディーレにお任せください

アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。

もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。

また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。

アディーレが選ばれる理由

- 相談は何度でも無料

- 「損はさせない保証」(※1)

で費用の心配なし - 安心の全国対応

- 相談から解決まで

来所不要 - 相続手続を

丸投げOK - 相続診断士(※2)が在籍

- ※1 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

- ※2 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。

より詳しく見る

アディーレ法律事務所の

遺言・遺産相続の

弁護士費用

- ご相談 何度でも0円

- 損はさせない保証で 費用の心配なし※

- お悩みに合わせた 明確な費用設定

アディーレ法律事務所なら、遺言・遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。弁護士費用もご依頼内容ごと明確に定めております。

また、成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたしますので、安心してご相談ください。

- ※ 委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

詳しく見る

遺言・遺産相続に関するご相談は

何度でも無料です。

自宅でらくらく「おうち相談」

お電話・スマホでいつでも・どこからでも

気軽に無料相談!

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。

ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。

弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

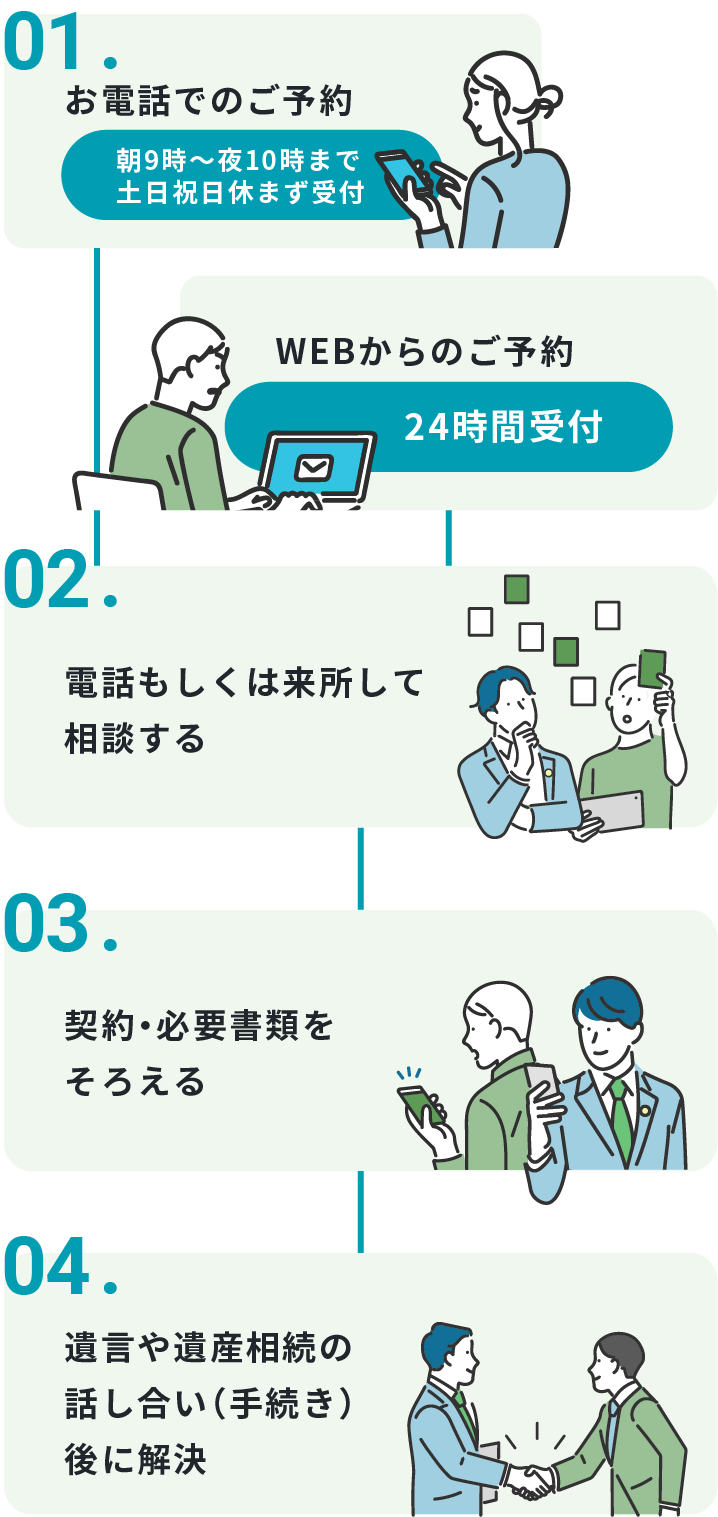

ご相談から解決までの流れ

遺言・遺産相続について

よくあるご質問

- 被相続人の財産について、自分が知らないものも相続の対象になりますか?

-

依頼者の方が把握されていない財産についても、相続の対象となります。アディーレにご依頼いただければ、ご依頼時点で把握されていない財産も含めて、調査をお任せいただけます。

- 親と絶縁した場合、遺産を相続することはできませんか?

-

絶縁されていた場合でも、法律上の親子関係は残っているため、相続できます。ただし、親の申立てによって家庭裁判所が相続廃除の審判をしていたような場合は、相続権がありません。

- 海外に住んでいても依頼できますか?

-

ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。

遺言・遺産相続に関する豆知識

- 遺産相続

- 遺産相続とは、被相続人が保有していたすべての財産や権利・義務を相続人が受け継ぐことです。相続人になるのは、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある方ですが、相続人ごとに優先順位や相続できる割合など、民法によって細かく定められています。また、被相続人によって遺言書が残されている場合は、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配します。しかし、遺言書がない場合や遺言書に指定のない財産がある場合、相続人同士の遺産分割協議でどの財産を誰が引き継ぐか決めなければいけません。遺産分割協議では、相続人同士の主張がまとまらず、トラブルになることも多いです。特に相続人や相続財産の数が多い場合はもめる可能性も高いため、慎重に行う必要があるでしょう。ほかにも、財産調査や相続税の計算・申告など、一般の方だけで進めるのが難しいさまざまな問題もあります。ご自身の負担を最小限にしつつ、正確な手続を行いたい方は、弁護士や税理士に相談して進めることをおすすめします。

- 贈与税

- 贈与税とは、簡単に言えば、誰かに財産を渡すときに発生する税金のことです。現金はもちろん、不動産・貴金属・車などを譲る際にも発生し、財産を受け取った人が支払います。贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」2つの課税方式があります。暦年課税は、贈与税における一般的な課税方式です。原則として「1月1日〜12月31日までの1年間」に贈与されたものから、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。毎年の贈与額を基礎控除額内に収めて、何年かに分けて贈与すること「暦年贈与」といいます。この暦年贈与をうまく活用できれば、まとまった金額を非課税で贈与することができます。ただし、亡くなる前の一定期間に贈与された財産には相続税がかかるため、注意しなければいけません。相続時精算課税とは、一定額まで贈与税が非課税になる代わりに、贈与した人が亡くなったとき、今まで贈与された財産を相続税の計算に含めてまとめて納税する制度です。原則として、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択することができます。特に、2024年以降の贈与については、法改正によって最大2,610万円(累計2,500万円の特別控除+年間110万円の基礎控除)まで贈与税がかからないため、多額の財産を相続したい方は一度検討すべき制度といえるでしょう。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、暦年課税には戻れなくなります。

- 相続財産の調査

- 相続手続を進めていくうえで、被相続人が残した遺産について、すべて把握しておく必要があります。どんな遺産があるか知っておかないと、遺産分割協議や相続税申告など、さまざな手続を適切に進めることができないからです。そのために必要になるのが、相続財産の調査です。被相続人が残した財産を可能な限りすべて調べ上げて、財産目録という一覧表を作成しておかなければいけません。調査すべき財産は、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。最近では、インターネット上でさまざまな取引ができるようになっているため、被相続人しか知らない財産があることも多いですし、場合によっては家族が把握していない借金があるかもしれません。これらを漏れなく調査するのは簡単なことではありません。相続財産が多岐にわたる場合や、調査をする時間がないという場合は、弁護士に依頼することも検討すべきです。

- 相続人の範囲

- 相続が発生し、遺言書が残されていない場合は、基本的に民法によって定められた「法定相続人」が被相続人の遺産を相続することになります。法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者や子ども、親などが該当します。まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。一方で、そのほかの法定相続人には順位があり、第1順位は「被相続人の子や孫(直系卑属)」、第2順位は「被相続人の父母や祖父母(直系尊属)」、第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」と定められています。この優先順位に従って、たとえば第1順位の相続人が存命で相続放棄もしない場合、第2順位、第3順位の人は相続することができません。一方で、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者、叔父・叔母、いとこなどは法定相続人に該当しないため、注意が必要です。

- さまざまな相続方法

- 相続が発生すると、基本的に相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢を選ぶことができます。「単純承認」は、プラスの財産とマイナスの財産をあわせたすべての財産を相続する方法です。相続というと、一般的にはこの方法がイメージされると思いますが、借金を相続することもあるため十分注意しなければいけません。「限定承認」では、被相続人に借金などのマイナスの財産があったとき、プラスの財産の範囲で弁済することになります。そのため、単純承認とは異なり、相続人自身の財産から借金を返済する必要はありません。プラスの財産よりもマイナスの財産が大きければ財産は残りません。反対に、プラスの財産のほうが大きければ、返済後に残った財産を相続できます。「相続放棄」は、すべての財産を相続しないという方法で、初めから相続人ではなかったことになります。残された財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合、基本的には相続放棄を選択したほうがよいでしょう。ただし、相続放棄をするには、相続の開始を知ってから原則として3ヵ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に申し立てなければなりません。

- 遺言書の種類

- 遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者(遺言を残す人)がすべて自筆で作成する遺言書です。証人などは必要なく遺言者1人で作れますし、自宅で保管することもできるため、ほかの遺言書よりも気軽に残せる点がメリットです。ただし、遺言執行前に発見された場合、破棄・改ざんをされたり、逆に自分の死後も発見されないままになったり、いくつかリスクもあります。公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。高度な法的知識や豊富な経験を持つ公証人に作成してもらうことで、極めて信頼性の高い遺言書を準備できます。また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれもありません。その代わり、証人になる人が必要で、気軽に作成・書き直しもできない点には注意が必要です。秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込んで、遺言書の内容は秘密にしたまま、遺言書が存在することだけを証明してもらうものです。ただし、「自筆証書遺言書保管制度」により、自筆証書遺言でも法務局で保管できるようになったため、かえって中途半端になり、選ばれづらい遺言書の種類ともいえます。

アディーレ法律事務所

立川支店のご紹介

箱根駅伝の予選会の会場としても有名な昭和記念公園のある立川市。アディーレ法律事務所 立川支店は、都心だけでなく、埼玉県や神奈川県、山梨県からもアクセスしやすいため、さまざまな地域の方からご相談をお受けしております。 何かお困りごとがあれば、お気軽にアディーレ法律事務所 立川支店にご相談ください。

アクセス

〒190-0012

東京都立川市曙町2-8-3 新鈴春ビル5F

電車をご利用の場合

- JR立川駅 北口から徒歩4分

- 多摩都市モノレール立川北駅 北口から徒歩3分

アディーレ法律事務所 立川支店は、立川北駅から徒歩4分。緑川通りに面した、「新鈴華ビル」のなかにあります。 駐車場も無料でご利用いただけるため、電車だけでなくお車でもお越しいただくことが可能です。 ご相談の際は、プライバシーに配慮した個室でお話を伺うため、周囲を気にする必要はありません。納得いくまでご相談いただけて、お子さま連れでの方も安心です。 ご相談いただきやすい環境を整えておりますので、何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。